150 anos da imigração no RS – Parte 2

Um exílio involuntário. Se a separação feria como o luto, ficar era como mendigar pela vida

Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami4 min de leitura

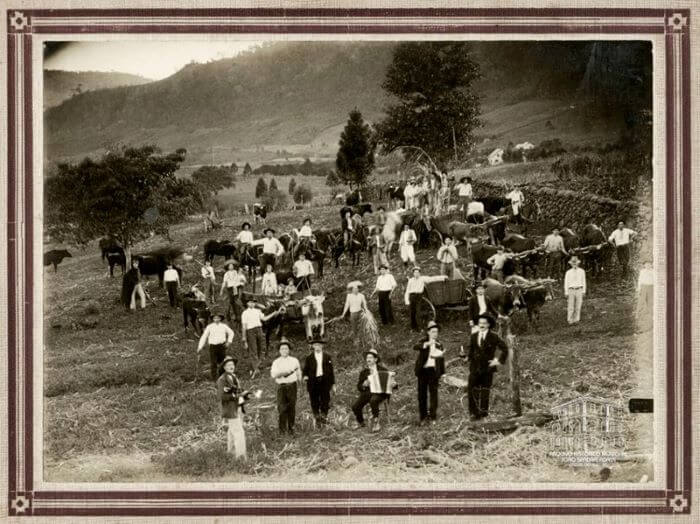

Foto: O momento do “retrato” era especial, a família se reunia para eternizar o resultado do trabalho, sinônimo de sucesso alcançado, marca da cultura da imigração italiana. Autoria Giacomo Geremia, 1918.

Triste embarque: o abraço prolongado aos que ficaram, o último aceno, o olhar arrastado sobre a paisagem, uma partida duradoura, quiçá sem retorno.

Se a separação feria como o luto, ficar era como mendigar pela vida. Partir representava a perspectiva de um futuro que, apesar de incerto, soava-lhes como uma conquista. Ignorando o que estava por vir, olharam para o horizonte com o mesmo ímpeto de preservar a vida.

Nas parcas bagagens havia apenas o imprescindível: roupas de cama e de vestir, ferramentas de trabalho, algumas poucas fotografias, a imagem do santo de devoção, objetos sem nenhum valor, mas que, quando manuseados, tinham o poder de aproximar quem ficou distante.

Essas pessoas ainda levavam uma bagagem maior do que seus fardos e corpos cansados, ela se chama conhecimento, experiência, habilidade. Porque sabiam fazer a terra produzir, forjar o ferro, tramar o fio, eles almejaram “fazer a América”.

Porém, a “grande viagem” não foi acompanhada pela mesma esperança do embarque. Apertados em estreitos alojamentos, aquelas pessoas simples enfrentaram tempestades, toleram maus tratos, resistiram à fome e choraram pelos filhos ou companheiros sepultados ao mar.

Não foram poucos os que, desconhecendo a mudança de curso dos navios, tiveram seus destinos alterados. Ao invés de aportarem no Brasil, chegaram nos Estados Unidos e vice-versa. Desencontros, separações sem despedidas e, então, a chegada e a espera pela terra prometida

Na nova pátria não seriam mais italianos, retornar para suas casas era uma possibilidade distante; o destino estava lançado, continuar era preciso.

Chegada no Brasil

A chegada se deu nos principais portos brasileiros, principalmente o do Rio de Janeiro e o de Santos, em São Paulo. Cumpridas as formalidades legais, incluindo a quarentena, a viagem continuava para os que desejavam seguir para o Rio Grande do Sul.

Enquanto esperavam pelo embarque, eram assediados a irem para os cafezais com a promessa de que tão logo seriam conduzidos para seus destinos. Para os que resistiam aos assédios, o último porto era o do Rio Grande. Daí o itinerário continuava pela Lagoa dos Patos até Porto Alegre.

Na capital, aguardavam o último embarque em alojamentos precários. A viagem parecia não ter fim, tratava-se de um país vastíssimo, várias vezes maior do que a Itália, uma nação jovem e de esperança. Espantados pela abundância de terras, esses exilados pela fome e miséria confiaram no amanhã: com fé em Deus e muito trabalho realizariam os seus sonhos.

Festejos da colheita em propriedade no interior de Garibaldi na década de 1920. Autoria Ottone P. Tasca. Acervo: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.

A viagem continuou em pequenas embarcações até Montenegro, São Sebastião do Caí, de onde eles prosseguiram em lombo de burro, em carretas e até mesmo a pé.

As terras que restaram para os italianos não foram os vales férteis para onde foram os alemães. Para eles foram destinadas as áreas acidentadas da encosta da serra. O território, ainda selvagem, era coberto pela mata subtropical e também abrigava remanescentes de povos Kaingang.

Diante da primitiva paisagem e das dificuldades, só restou dizer: “o si vince, o si muore” (ou se vence ou se morre). Para os imigrantes da Itália, o governo brasileiro designou 32 léguas de terras devolutas.

"O si vince, o si muore”

Cada légua foi dividida em 132 lotes, cujo tamanho variava conforme as condições do terreno, em média 25 hectares. O valor da braça quadrada do lote rural variava de dois a dez réis e oitenta réis para os terrenos urbanos.

O pagamento deveria ser feito em cinco prestações iguais a partir do segundo ano de estabelecimento. Na quitação da dívida, o colono trocava o título provisório pelo título definitivo.

Em cada colônia era reservada uma área para vila, adotando-se o traçado em xadrez com quadras, ruas e logradouros públicos definidos. Esta área foi planejada para receber artesãos, comerciantes, administração pública e outros serviços.

As cinco primeiras colônias criadas pelo Império foram “Dona Isabel” (atual Bento Gonçalves), "Conde D’Eu" (Garibaldi), "Fundos de Nova Palmira" (Caxias do Sul), "Silveira Martins" (Santa Maria) e "Alfredo Chaves" (Veranópolis).

A quase totalidade dos imigrantes italianos vindos para o Rio Grande do Sul eram camponeses oriundos das províncias do norte da Itália – Piemonte, Vêneto, Lombardia. Foi uma imigração voltada à vinda de famílias, sendo raros indivíduos isolados que adquiriram terras.

Entre os casais, geralmente com dois a quatro filhos, também chegaram viúvas e viúvos com os filhos, solteiros com os pais e irmãos e homens casados, que deixaram suas famílias para trazê-las tão logo estivessem estabelecidos.

Essas pessoas guardavam histórias e aprendizados, valores religiosos e éticos, esperanças, tenacidade — atributos esses que irão delinear a fisionomia dos núcleos coloniais.

Leia também

- Parte 1 - Os imigrantes italianos começaram a chegar no Rio Grande do Sul em 1975 para iniciar a nova vida. Mas a presença italiana no estado é ainda mais antiga

- Parte 3 - Morar, trabalhar, poupar. Se a pátria lhes negara a terra, no Brasil haveriam de fazê-la produzir e assim conquistar a autonomia e a prosperidade

- Parte 4 - Os imigrantes italianos fizeram a América ao lado dos povos originários e de outras etnias também imigrantes